Les textes

Nos points de vue, décryptages et analyses à partir de nos expériences de praticiens et nos recherches.

« Le large est à tout le monde, seulement chacun a des narines différentes pour en percevoir ce qu'il peut .» En formulant cet aphorisme, Nicolas de Staël a pris , dés le départ, le large d'une aventure picturale inclassable où les contrées qu'il construisit se succèdèrent sans bien se reconnaître. Nous avons à faire à un peintre voyageur, comme le fûrent Delacroix ou Gaugain, aimanté par les sensations multiples et les émotions qu'il arrache aux chevauchées, aux paysages et aux lointains. Il veut les traduire sur la toile tous ces dépaysements qu'il poursuit et qui le secouent que ce soit en Espagne, au Maroc, en Italie ou en Sicile.

Né en 1914 dans la forteresse Pierre et Paul de St Petesbourg dont le père est gouverneur en second, Nicolas de Staël a été arraché par la révolution bolchevique à son pays, puis arraché à ses parents par la maladie et le désespoir en Pologne, plus tard arraché à sa première compagne par la mort. De l'exil dans une famille bourgeoise de Belgique, qui l'adopte avec ses soeurs, il fera un temps de stabilité affective et un temps de formation aux Beaux Arts de Bruxelles. Ensuite les amarres lâchent à nouveau. « Attention, nomade avant tout le reste, nomade né » dit-il en s'appropriant cet état permanent d'exilé qui sera moteur de sa vie et de sa peinture. « J'essaye un renouvellement continu » comme reprise permanente des moments de son existence qu'il tentera, vainement, de stabiliser dans le mariage et la vie de famille. Chez Nicolas de Staël la peinture emporte tout. Anne, sa fille, le formule ainsi1 : « c'était tellement primordial pour lui d'être au travail dans son atelier que je sentais que, s'il n'avait pas été tenu à cela, il n'aurait pas pu respirer. ». Sa peur viscérale est de s'arrêter en chemin, de construire un style, de ne plus parvenir à chercher aventureusement d'autres voies, d'autres accès, autant d'exils imposés, et alors de s'effondrer. Réussir, répondre à des commandes, vendre beaucoup, devenir célèbre voilà pour lui le bord du gouffre. Il va s'en approcher et y céder finalement.

Chez Nicolas de Staël il y a la frénésie de l'acte de peindre qui va croissante au cours de ses 12 années de production. « Il n'avait pas le temps. Il vivait dans un autre temps : un temps tellement pressé, une urgence. Comment n'a-t-il jamais lâché l'urgence ? Il est mort au bout de l'urgence. » ajoute Anne de Staël. Chez lui c'est une urgence altière, celle d'une très aristocratique ascendance familiale, qu'il convertit en exigence picturale. Altière comme dans les photos de Denise Colomb où s'imposent sa haute taille et le défi de ses bras croisés, défi qu'il provoque du regard. Ni le temps, ni sa production ne lui laissent la possibilité de se reposer, jamais il n'acceptera d'être battu, de reconnaître un échec et même un simple arrêt : il brûle. L'exil encore à l'intérieur de sa peinture même. Il s'y jette pour conjurer sa déchirure intime. Les « périodes » se succèderaient-elles dans sa production ? On aimerait le penser mais pour lui c'est plutôt à chaque toile un arrachement pour combattre les clichés si vite arrivés, les répétitions stériles, les satisfactions émolientes qui endorment l'acuité de sa vision. « Je fais simple et c'est ce qui est difficile pour moi. »

« Le large est à tout le monde, seulement chacun a des narines différentes pour en percevoir ce qu'il peut. » En formulant cet aphorisme, Nicolas de Staël a pris, dès le départ, le large d'une aventure picturale inclassable où les contrées qu'il construisit se succédèrent sans bien se reconnaître. Nous avons à faire à un peintre voyageur, comme le furent Delacroix ou Gauguin, aimanté par les sensations multiples et les émotions qu'il arrache aux chevauchées, aux paysages et aux lointains. Il veut traduire sur la toile tous ces dépaysements qu'il poursuit et qui le secouent que ce soit en Espagne, au Maroc, en Italie ou en Sicile.

Né en 1914 dans la forteresse Pierre et Paul de St Pétersbourg dont le père est gouverneur en second, Nicolas de Staël a été arraché par la révolution bolchevique à son pays, puis arraché à ses parents par la maladie et le désespoir en Pologne, plus tard arraché à sa première compagne par la mort de celle-ci. De l'exil dans une famille bourgeoise de Belgique, qui l'adopte avec ses sœurs, il fera un temps de stabilité affective et un temps de formation aux Beaux Arts de Bruxelles. Ensuite les amarres lâchent à nouveau. « Attention, nomade avant tout le reste, nomade né » dit-il en s'appropriant cet état permanent d'exilé qui sera moteur de sa vie et de sa peinture. « J'essaye un renouvellement continu » comme reprise permanente des moments de son existence qu'il tentera, vainement, de stabiliser dans le mariage et la vie de famille. Chez Nicolas de Staël la peinture emporte tout. Anne, sa fille, le formule ainsi1 : « c'était tellement primordial pour lui d'être au travail dans son atelier que je sentais que, s'il n'avait pas été tenu à cela, il n'aurait pas pu respirer. » Sa peur viscérale est de s'arrêter en chemin, de construire un style, de ne plus parvenir à chercher aventureusement d'autres voies, d'autres accès, d'autres mondes, autant d'exils imposés. S'arrêter c'est s'effondrer. Réussir, répondre à des commandes, vendre beaucoup, devenir célèbre voilà pour lui le bord du gouffre. Il va s'en approcher et y céder finalement.

Chez Nicolas de Staël, la frénésie de l'acte de peindre va croissante au cours de ses 12 années de production. « Il n'avait pas le temps. Il vivait dans un autre temps : un temps tellement pressé, une urgence. Comment n'a-t-il jamais lâché l'urgence ? Il est mort au bout de l'urgence. » ajoute Anne de Staël. Chez lui on cotoie une urgence altière, celle d'une très aristocratique ascendance familiale, qu'il convertit en exigence picturale. Altière comme dans les photos de Denise Colomb où s'imposent sa haute taille et le défi de ses bras croisés, défi au monde qu'il provoque du regard. Ni le temps, ni sa production ne lui laissent la possibilité de se reposer, jamais il n'acceptera d'être battu, de reconnaître un échec et même un simple arrêt : il brûle. L'exil encore à l'intérieur de sa peinture même. Il s'y jette pour conjurer sa déchirure intime. Les « périodes » se succèderaient-elles dans sa production ? On aimerait le penser mais pour lui c'est plutôt à chaque toile un arrachement pour combattre les clichés si vite arrivés, les répétitions stériles, les satisfactions émollientes qui endorment l'acuité de sa vision. « Je fais simple et c'est ce qui est difficile pour moi. »

Gilles Deleuze formule une suggestion de l'acte de peindre qui s'accorde admirablement à Nicolas de Staël. Citant Francis Bacon2 : « Dans tous les arts, la peinture est sans doute celle qui intègre nécessairement, « hystériquement », sa propre catastrophe et se constitue dès lors comme une fuite en avant. » L'acte de peindre, et non principalement la représentation picturale, est une catastrophe, un déséquilibre et une désagrégation, un chaos, qui sont nécessaires pour que quelque chose en sorte. Le chaos est inséparable d'une naissance. La peinture est une « catastrophe-germe » qui fait surgir la couleur. N'est-ce pas ainsi que nous devons regarder les œuvres de Nicolas de Staël après son voyage en Sicile ? Œuvres très géométriques avec leur immuable point de fuite qui attire le spectateur vers l'au-delà de la toile, l'invite à basculer dans un invisible ; par-dessus tout , elles « brandissent » littéralement la lumière et les contrastes paroxystiques de couleurs pures — des verts, des jaunes, des violets, des oranges, parfois aussi des bleus et des verts très sombres — établissent le ciel. L'éblouissement de ce voyage familial en Italie et dans le sud de la péninsule en 1953 qui se traduit par un jaillissement de couleurs et de formes jamais tentées pour s’approcher de l'essence du réel. Ce sera continuellement une quête métaphysique qui le saisira. Il semble, plus que jamais, atteindre à la simplicité qu'il recherche. « Je suis devenu corps et âme un fantôme qui peint des temples grecs » écrit-il à René Char3, anticipant ainsi la remarque de Rothko qui quelques années plus tard voyage sur les mêmes sites : « J’ai peint toute ma vie des temples grecs sans le savoir ». « Le motif du temple, dit encore Stéphane Lambert4, est en soi un symbole qui relie les deux mondes ». De son côté Deleuze le formule aussi en s'inspirant de propos de Cézanne : les peintres « ne font jamais que peindre une chose, le commencement du monde »5 et il ajoute que ce thème parcourt toute la peinture.

Pour Gilles Deleuze « le peintre se jette dans cette espèce de tempête qui va précisément annuler, faire fuir les clichés »6. A moins que les grands maîtres ne soient, au contraire, jetés dans des tempêtes qu'ils doivent affronter pour ne pas être submergés. Le peintre, avec sa sensibilité aigüe, touche un temps chaotique originaire, l'instant où surgit le monde dans sa virginité, instant qui est aussi sa propre naissance au monde. Instant fragile entre tous qui se présente comme (est) une fracture toujours unique et fondatrice engendrant une conscience nouvelle. Instant dont il s'approche et tente de rendre compte par la forme et la couleur. Deleuze précise que le risque « est que la catastrophe recouvre tout. » Que se passe-t-il alors ? C'est la grisaille et Delacroix disait que le gris était l'ennemi du peintre. C'est l'aspect directement pictural. Mais la catastrophe qui « recouvre tout » c'est aussi la dépression qui peut saisir l'artiste ou la psychose qui le guette. « Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente » écrivait Camille Claudel à Rodin.

La période de la guerre au cours de laquelle Nicolas de Staël peint en atelier à Paris, est dominée par des œuvres nocturnes, sombres, entre gris et noir, où s'entrecroisent des géométries diverses, parfois pointues comme des épines, des enchevêtrements d'où la couleur surgit comme une effraction dans la nuit sous l'amoncellement de matière dont les couches se superposent brutalement sur la toile. Il travaille de plus en plus au couteau et recouvre continuellement une épaisseur par une autre sans tenter d'évincer les rares éclats colorés des couches inférieures. La couleur parcimonieusement s'arrache à la nuit et au chaos. Dans Composition en noir de 1946 un personnage combattant semble surgir des profondeurs obscures et brillantes de la matière et s'avancer avec deux pointes luminescentes, presque menaçantes, pourtant directrices et volontaires. Un défi. Toujours son défi.

Jeannine Guillou était la mère d'Anne, la fille unique du couple. Elle avait toujours soutenu et encouragé Nicolas mais meurt brutalement d'épuisement au début 46. L'adversité tel un abîme risque de l'engloutir à nouveau et le force à une nouvelle étape de création. Dorénavant, à 32 ans, il tente de s'arracher à une vie menaçante par une recomposition de ses toiles et un éclaircissement progressif des tons. Les décors abstraits évoluent en architectures complexes et surchargées d'où les couleurs sombres disparaissent remplacées par des dominantes beiges, des bleu-gris, des verts pâles. Dans les couches picturales ensevelies des traits rouges et orangés gisent comme feu sous la cendre et annoncent l'explosion future des couleurs. Puis de Staël élargit les formes, autrefois proches d'un inextricable entrelac, d'une accumulation de barreaux de prison, pour les épanouir en plus larges aplats et les assembler avec plus d'harmonie.

Progressivement les couleurs vives surgissent et de plus en plus s'imposent dans la palette : elles reflètent sa très grande sensibilité car « On ne peint jamais ce que l'on voit ou croit voir, on peint à mille vibrations le coup reçu » dit-il. Il fragmente sur la toile le monde qu'il perçoit puis le ressoude comme pour contenir le chaos qui pointe à chacun des coups reçus. L'urgence reste forte et s'amplifie encore avec la recherche de sensations toujours renouvelées.

La Sicile sera pour lui ce moment déterminant qui lui permettra d'épanouir son art, emporté par des couleurs qui reflètent la lumière intense de la Méditerranée et les horizons lointains qui jouent avec le vide et la limite. A René Char il parlait de la lumière vorace et fulgurante du sud et ajoutait je la ferai « claquer au vent »7.

Son activité artistique n'est pas dissociable de ses tentatives de colmater la brèche intérieure. L'un ne semble pas pouvoir se résoudre chez Nicolas de Staël sans l'autre. Dans sa technique des premières années il accumule la matière, la taillade, la brutalise sur la toile mu par une secrète attente, emplâtres de couleurs vives et intensément contrastées pour obturer la plaie qui s'élargit.

« Staël a traversé l'énorme densité de la matière du premier au dernier de ses tableaux » explique sa fille Anne8. Lui-même dans une lettre à Char parle d'« une dureté de la matière éternellement dure »9 . Il est emporté par une fureur créatrice qui ne le quittera jamais. En douze années de peinture il fera plus de mille tableaux. La « Furor » est une traduction latine du mot grec « mania » qui signifie folie ou délire. Sénèque écrit ainsi que « Jamais rien de grand ne surgit sans un certain délire (ou démence ou démesure). » et depuis Platon le délire est divin. Nicolas de Staël a été poursuivi par son démon intérieur qui l'a enjoint de créer et pour cela il lui a fallu, comme pour beaucoup de grands artistes, dépasser toutes les limites raisonnables, par intrépidité et par nostalgie d'un ailleurs, d'une beauté inaccessible. L'aventure est, chez lui, toute spirituelle.

C'est ce que semble montrer une des dernières de ses œuvres, intitulée Le concert, qui est au musée d'Antibes et qui fait la taille immense de 3,5m sur 6m. Il l'entreprend en mars 1955 après avoir entendu deux concerts de Webern et Schoënberg à Paris. A son retour en Provence il traduit ses impressions en un rouge écarlate qui sert de fond dominateur à un piano de concert noir et une immense contrebasse d'un jaune-orange un peu triste qui dégouline. Du clavier s'échappe un jet de partitions blanches ou grises et un invisible orchestre qui tente le rassemblement organique des notes coincées entre le piano horizontal et l'ampleur verticale de la contrebasse qui se liquéfie. Mais quelle solitude ! Quel rouge et quel vide ! Au point qu’immanquablement l'œil juge l'œuvre seulement ébauchée. Pourtant le feu a pris et embrase le tableau, l'alerte est manifeste et emporte déjà tout. Le 16 mars il se jette de la terrasse de son atelier. Le vide et la lumière du sud l'ont définitivement absorbé.

« Les années 1950-1954 apparaîtront plus tard, grâce à cette œuvre, comme des années de « ressaisissement » et d'accomplissement par un seul à qui il échut d'exécuter sans respirer, en quatre mouvements, une recherche longtemps voulue. Staël a peint. Et s'il a gagné de son plein gré le dur repos, il nous a dotés, nous, de l'inespéré, qui ne doit rien à l'espoir. » René Char10

Exposition au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 21 janvier

Contribution du texte Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée

(Ecrits, Paris. Editions du Seuil. 1966. Pages 197-214) à un élément de réponse

1. Introduction : conditions de développement de l’épistémologie lacanienne

Le rapport de l’homme à sa raison intime en tant que forme modernisée, renouvelée, de son rapport à l’idée absolue, ou au bien, ou à Dieu, à la période métaphysique de la philosophie est la question centrale de la psychanalyse, même si celle-ci, comme l’a maintes fois rappelé Freud, n’a aucune prétention à donner son blanc-seing à quelque morale. La psychanalyse reprend de manière non plus impersonnelle, générale, mais bien individuelle, au sein de la matrice familiale impliquant la question sexuelle, les conséquences actables d’au moins un des trois questionnements kantiens canoniques: Que puis-je savoir (de moi-même) ? Pour resituer épistémologiquement la complexité de l’intrication de la logique mathématique et de la psychanalyse dans l’œuvre de Lacan, tentons une récapitulation épistémologique de sa genèse depuis la philosophie des Lumières, avocate des sciences dans le procès de la vérité.

L’anthropologie pragmatique de Kant, oeuvre testamentaire, donc peut-être assez hétérodoxe pour l’époque, inaugure les sciences de l’homme à travers sa proposition d’introduction : Ne pas s’attacher seulement à savoir ce que la nature a fait de l’homme, mais aussi et surtout à approcher ce que l’homme peut et doit faire de lui-même[1]. Hegel reprendra ce flambeau avec audace en proposant deux oeuvres de portée universelle sur le plan anthropologique: - la Phénoménologie de l’Esprit, en tant que traité portant sur la science de l’expérience de la conscience comme son sous-titre l’indique - on passe d’une étude culturelle dans l’Anthropologie de Kant à une étude économique intime en rapport avec les grands jalons évolutifs de l’existence (certitude sensible, entendement, raison, religion, voire savoir absolu) dans l’oeuvre de Hegel; - et la Logique qui va d’une manière plus resserrée encore autour de la notion de sujet sous une forme absolutisée (toute substance est sujet[2]) tenter d’en décrire là aussi la raison vivante[3].

Les déséquilibres obscènes entre possédants et exploités à la fin du XVIIIème siècle appellent bien sûr à des révolutions intellectuelles comme encore une fois Kant mais aussi Diderot et Rousseau y ont contribué - en vue de la sortie de l’état de minorité, mais aussi politiques, dont la Révolution et sa métamorphose, l’aventure napoléonienne, sont les modes de manifestation dans l’histoire. Le moment hégélien fait figure décisive dans le rapport de l’homme du XIXème siècle aux enlacements polémiques des questions métaphysiques traditionnelles avec leurs conséquences sociétales. Les abus de l’Eglise catholique mettent les protestants ou les juifs en première ligne pour proposer de nouveaux horizons. Les performances scientifiques soutenues par un rapport structurel à la mathesis améliorent de manière spectaculaire la vie quotidienne (travaux de Lavoisier, de Watt) ou la compréhension de la vie sous son acception biologique (thèses de Lamarck, de Darwin) et médicale (travaux de Pasteur et de Bernard). Elles constituent de plus une confirmation de l’émancipation possible de l’homme vis-à-vis des hiérarchies, dogmes et systèmes religieux discrédités aussi chez les élites.

A partir d’environ 1840, l’héritage hégélien évoqué plus haut se dissociera en deux traditions de réception opposées tant sur les plans politique avec les jeunes hégéliens de gauche et de droite, que philosophique. L’oeuvre hégélienne peut, pour des raisons liées à sa complétude systématique et en premier lieu sa critique de l’immédiat, qu’il soit spirituel ou matériel, être interprétée d’une manière sociomatérialiste aboutissant à l’héritage marxiste. Le Manifeste du Parti Communiste décrit par une puissante logique autoporteuse le processus de descente de la raison dans les couches profondes du peuple en est un exemple. Elle peut aussi l’être sous une forme christologique en tant qu’elle est censée amener son pèlerin vers le savoir absolu, c’est-à-dire à un état absous d’un lien d’aliénation avec l’objet de la connaissance, vers une union sans confusion comme on l’avancerait en théologie.

L’histoire européenne qualifiable de surface est celle illustrée, entre autres possibilités, par le premier mode de réception de l’oeuvre de Hegel, et entretenue par une collusion inconsciente entre capitalisme et communisme matérialistes, entre besoins criants et occasions opportunes d’y répondre sur un plan officiellement humaniste, mais en fait souvent enrichissant financièrement et donc narcissiquement, en se prévalant d’incarner un certain bien. En vue de la guerre y compris. Dans la grande histoire de l’angoisse du sujet occidental jamais solennellement reconnue en tant que fondatrice de son historialité, et donc d’autant plus effective, la recherche de sécurité subjective par investissement d’un objet viatique mènera au développement des grandes aventures logiciennes du tournant du XXème siècle, dont les représentants les plus connus, Russell et Wittgenstein (tout au moins dans sa première partie d’oeuvre), vont développer des systèmes détemporalisés, articulés autour de jeux de symboles mathématiques et applicables à l’analyse du langage devenu objet et non plus hypostase ou trace d’un devenir du sujet[4]. Si la question du principe de non contradiction, sous jacente à ce projet est déjà ancienne et discutée par les romantiques et Novalis[5], elle trouve ici sa légitimité thérapeutique refoulée.

Une seconde histoire européenne progresse elle aussi en tant que, s’il nous est permis de l’appeler ainsi, hypokeimenon de l’Europe, en tant qu’un cela qui gît en dessous et demeure, lui, son propre fondement. Dans la vraie continuité de l’esprit des Lumières, en contradiction apparente avec la réception nostalgique que l’on en fait régulièrement dans certains hebdomadaires grand public, la tradition continentale parvient à désemboîter les termes de la tétrade matière=objet=rigueur=vérité ainsi que ceux de la triade psyché=spiritualisme=laxisme logique et continue a faire le pari qu’un rapport certes lent (Cf. la patience du concept de Hegel[6]) mais résolu à assimiler cette progression continue vers une vérité possible passerait paradoxalement par un rapport à la faille, à ce qui se montre en tant que signe d’un fond absolu faisant symptôme par son inadéquation inaliénable avec toute vérité proposée sociétalement[7], disons même à l’anglo-saxonne avec le fameux « keep calm and carry on ».

Bien que les proximités entre Nietzsche et l’œuvre de Hegel soient peu reconnues[8], le premier reprend sur un plan certes non plus exclusivement logique mais aussi lyrique son impératif de libération et de dépassement des autorités a priori déclarées morales. Malgré son courage et sa puissance de négativité, la version nietzschéenne de l’Aufhebung hégélienne échouera tout au moins psychiquement pour lui, les déterminants familiaux étant demeurés trop puissants pour celui qui était prédisposé à bénéficier de la psychanalyse 20 ou 30 ans avant la mise en actes thérapeutique de celle-ci, voire même à participer à l’intégration progressive de l’héritage philosophique à cette dernière.

En 1890, Freud a été réduit à « sauter » conceptuellement de la neurobiologie à la psychanalyse, sans parvenir à établir une continuité spéculative entre les deux, mais en supposant sa possibilité future. Heidegger a considéré lui aussi en 1938 que la science ne pense pas et qu’il faut « sauter » pour penser[9], et donc penser l’homme en tant qu’il monstre par sa faille. Un des exemples récents féconds relatifs à ce divorce ressenti même par les scientifiques prend la forme poétique de la « science de nuit », mue par la nécessité qui chemine en nous, par opposition à la « science de jour », qui a transigé avec la société, selon François Jacob[10], et qui nous donne l'opportunité de découvrir que la logique psychique fondée par nos manques se réfracte dans notre rapport à l’objet de la science.

Même si des influences récurrentes de la seconde histoire européenne sur la première vont régulièrement se faire sentir et parfois donner lieu à des évolutions décisives comme celle de Husserl qui aboutira à la Krisis, ouvrant la porte à une ontologie heideggérienne dans laquelle le mot peut-être approché en toute solennité, à l’antipode du signe linguistique[11], c’est globalement le scientisme comme masque humanisé de la volonté de puissance accouchant de la guerre - et tout autant capable de mettre fin à la guerre - qui va régir la suite de l’histoire du monde comme entérinant l’effondrement du sujet de l’Europe, paradoxalement par sa volonté de rester phallique quoi qu’il en advienne de l’irruption de ses symptômes latéraux[12].

Si donc ces questions sont sans rapport encore très visiblement directs avec la psychanalyse, elles sont apportées par la tradition continentale pour laquelle le fondement épistémologique du sujet face à son existence ne peut être assuré que par la reconnaissance d’un lien structurel qualifiable et non pas quantifiable entre sujet et temporalité, par la primauté du langage subjectif sur le comput et les systèmes logicistes comme possibilité a priori d’accès à un effet de vérité, et d’une manière plus psychique par la préférence à accorder aux matériaux sensibles comme base robuste de cheminement progressif vers un intelligible non aliéné à l’histoire .

L’Europe se scinde donc sur le plan de son rapport à la connaissance selon les lignes de fission des ajointements complexes entre foi et liberté individuelle, éthique et morale, matière et psyché, société et individu. A la suite de Hegel, les critères les plus précisément résolutifs de ces questions seraient donc ceux de la certitude au regard de la vérité et, sous une forme plus clairement psychique, de la subjectivité au regard de l’objectivité. De même, en second lieu, les contradictions relatives à ces deux couples conceptuels ne peuvent être levées que progressivement, en préservant le point focal qui les pense, c’est-à-dire le sujet humain, selon une temporalité qui ne peut être que la sienne. Comme se sont attachés à le travailler les romantiques , l’esprit est ironique dans sa progression à lui-même car c’est la région du monde attachée à une émancipation subjective qui va produire le nazisme en tant que symptôme le plus dévastateur pour cet espoir de libération germanique puis mitteleuropéen, du sujet. Par retournement dialectique, on peut aussi avancer avec ironie encore que c’est dans la région européenne ayant enfanté le système politique le plus négateur de la finitude individuelle que la psychanalyse en tant que mode d’approche considératif des revendications particularistes du sujet est aussi apparue. Du fait que cette étrangeté sera, selon son auteur, éclairée par les conclusions du texte, ce document revêt un intérêt particulier eu égard à cette question éminente pour le destin de l’Europe, au sein duquel la responsabilité de la psychanalyse devrait être engagée.

2. Problématique

Dans ce contexte historico-épistémologique, la problématique que j’aimerais partager ici est la suivante. Etant donné la richesse et parfois la violence des antagonismes ayant formé et déformé les rapports entre psychanalystes et psychologues (bien sûr pas au sens que Nietzsche chérissait), résultant de la collision des deux traditions décrites plus haut, un des enjeux qui me semblent concerner la psychanalyse aujourd’hui est celui de son rapport à la scientificité , question non dépourvue non plus d’enjeux relatifs à sa respectabilité sociétale. Les évolutions législatives récentes encerclant le statut du psychanalyste sans pouvoir réellement le toucher en seraient d’ailleurs la manifestation. Sans qu’il ne constitue aucunement le sujet de ce devoir, un exemple riche en affects du fait du caractère initialement pédiatrique de l’affection est celui de l’autisme qui déchire thérapeutes et société civile autour de la question des thérapies comportementales ou psychanalytiques. Paradoxalement, si le critère de scientificité est celui qui affaiblit la légitimité analytique dans l’entendement général, il est précisément celui qui pose problème dans ce débat car la psychanalyse est structurée autour d’un principe de causalité régissant le caractère pathogène du refoulé, y compris transgénérationnel, à excaver avec l’aide du symptôme, approche plus scientifique donc que celle relative à une thérapie associationniste mue par le souci de l’identification et de l’acquisition de nouvelles compétences comportementales, qui rate le donné pour s’obstiner à le remplacer.

La psychanalyse, vivifiée par un spectre s’étendant de la poétique à la mathématique lacanienne, peut sembler déroutante dans ses fondements pour s’en proposer une épistémologie claire. Aux débuts de la psychanalyse, la vaste majorité des thérapeutes sont encore médecins c’est-à-dire cartésiens-bernardiens, malgré les appels de Freud à une réforme sur cette question. De plus, deux des personnages les plus élaboratifs quant à la pratique et la théorie psychanalytique, Freud et Lacan , se réclament d’un héritage postcartésien. L’analyse d’un texte comme celui du Temps logique ici, mêlant de manière a priori baroque des outils logicistes à une analyse subjective poussée du comportement des personnages impliqués dans un jeu régi par de tels outils pourrait permettre d’éclairer la synthèse subjectivo-logiciste que Lacan se propose régulièrement de mettre en oeuvre pour approfondir la cartographie topologique du sujet. Au sein des Ecrits tout au moins, quatre chapitres complets sont consacrés aux articulations entre psychanalyse et science (note 15 ci-dessous). Etant donné l’héritage hégélien dont s’est prévalu Lacan d’un côté et la critique hégélienne de la science mathésiste au profit du langage du sujet de l’autre , ce texte mêlant intensément objectalisme et subjectivisme est d’intérêt en ce qui concerne le rapport de Lacan à Hegel, et ce dernier pourrait permettre de clarifier, tout au moins au niveau qui est le mien aujourd’hui, les rapports entre sujet et mathématiques au sein de l’épistémologie lacanienne.

Après avoir proposé un résumé du texte, j’en ferai une contextualisation épistémologique critique basée d’abord sur la considération du rapport a priori polémique entre logicisme et subjectivisme au sein de l’oeuvre lacanienne, puis sur la temporalité hégélienne telle qu’esquissée dans la préface de la Phénoménologie de l’Esprit et dans ses rapports à la Logique de manière à proposer pour le lacanisme un statut de néo-hégélianisme s’aidant de manière inattendue de la mathématique, si tant est que l’approche de ce texte isolé de l’oeuvre le permette.

3. Résumé du texte

Après plusieurs années de silence, pendant la guerre, que Lacan juge d’ailleurs négativement à propos de son propre comportement , il profite de l’occasion que lui donne C. Zervos de contribuer au renouveau des cahiers d’Art en 1944 par un article quelque peu décalé. Intitulé Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée, ce texte propose un accès à la vérité du temps subjectif, qualifié de « logique », par un impératif de déduction basé sur une combinatoire non verbale. Ce texte expose une saynète, d’influence majoritairement logiciste en apparence, ayant pour dessein de contribuer, tel que la compréhension que j’en ai me le suggère, à une sorte d’Aufhebung de l’antagonisme traditionnel, creusé pourtant par Lacan lui-même plus tôt dans les Ecrits , entre psychologie et psychanalyse, dans laquelle la psychanalyse récupérerait les outils de la psychologie expérimentale sans pour autant renoncer à ses principes fondateurs. Le document associe non sans malice un contexte psychoaffectif dramatique, lui-même donc en rapport avec les évènements ayant mis à sac l’Europe et la personne humaine, avec un jeu de logique serrée permettant, si mené avec succès par les joueurs impliqués, leur sortie de prison.

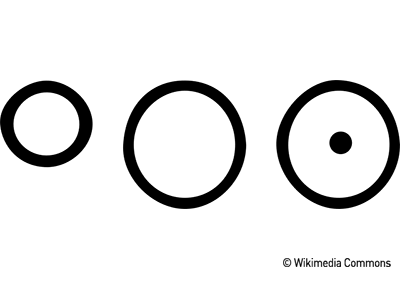

Concrètement, un directeur d’établissement convoque trois prisonniers sélectionnés sur des bases que l’on pense peut-être liées à leur vivacité intellectale. Il leur annonce ensuite que leur libération à chacun sera dépendante de leur capacité à dénouer l’exercice suivant : Ces trois détenus se voient attribuer chacun un disque coloré en blanc, alors que ces disques sont au nombre de trois pour les blancs, et de deux pour les noirs, caractéristiques inconnues des trois participants. Il est permis aux détenus de s’informer par observation visuelle de la couleur de disque de leurs camarades, sans pour autant révéler à quiconque le fruit de cette investigation. Le premier à identifier sa propre couleur sur des bases raisonnées et non liées à la chance sera libéré.

Après avoir décrit la structure même du jeu, Lacan en propose une solution sur des bases purement logiques là encore, en détaillant les arguments qui permettent aux trois détenus de conclure au fait qu’ils portent sans aucune hésitation des disques blancs et non des noirs. La spécificité du texte en comparaison d’un problème logiciste classique, tel que la tradition analytique de Russell ou Wittgenstein a pu les approcher, commence ici. En effet, pour conclure qu’il porte un disque blanc, et avoir éventuellement part au succès, le prisonnier avance que s’il était un noir lui aussi (en plus d’un premier qui le serait), le troisième prisonnier pourrait immédiatement avec le second précité conclure à son statut et sortir de la pièce pour proposer son cheminement spéculatif au directeur et se voir libéré. Or ce n’est pas le cas; il est donc un blanc. Selon Lacan, la simultanéité des cheminements réflexifs amène donc les trois personnages à sortir ensemble de la pièce, ce qui constitue pour lui la « solution parfaite ».

Sans prétendre à la réalité de cette expérience, il considère que pratiquée dans des conditions fictives, elle est d’une valeur de niveau « scientifique pour le psychologue » terme ici équivoque dans son rapport à la psychanalyse, et qu’elle permet d’approfondir la notion de réalité de l’altérité d’une manière puissamment pédagogique. De manière difficile à comprendre, Lacan attribue à cette solution ci-dessus proposée le statut de sophisme au sens classique du terme c’est-à-dire en tant qu’ « exemple significatif permettant de résoudre les formes d’une fonction logique au moment historique où leur problème se présente à l’examen philosophique ». Cette phrase très abstraite qui semble étrangère à la critique qu’un Hegel peut faire de l’emploi galvaudé du terme de sophisme représente à mon sens un des points d’intérêt épistémologique du texte. Par ailleurs, c’est le fait de confier l’explication des conséquences du lancement de la saynète à la compétence du « bon logicien, odieux au monde » qui devrait selon Lacan, nous permettre de nous en voir plus complètement nourris.

En découplant les personnages étiquetés blancs ou noirs en tant que tels des personnages cogitant, psychologiques, dits « réels », alors appelés A, B et C, l’auteur montre que le dénouement et la progression de chaque sujet vers la vérité de l’énigme découle de sa capacité - comme de celle donc des deux autres - à imputer à ses compagnons d’une manière correcte logiquement une cogitation en fait fausse, du seul fait qu’il ne tient compte que de leur comportement réel. Lacan conclue cette section du texte à travers le fait que malgré sa réputation éthico-épistémologique de transgression logique, le sophisme ici présenté conserve la « rigueur contraignante d’un procès logique » à condition qu’il puisse s’appuyer sur des données temporelles manifestant un non-acte, une hésitation des sujets, les « scansions temporelles » et le mouvement psychique qui y est attaché. Ce mouvement y est décrit par un trope formé sur trois modes temporels conditionnés par l’épreuve assignée aux détenus : tout d’abord l’impression sur le psychisme des images des couleurs de disques observés par le détenu sur chacun de ses voisins, ensuite l’hésitation subjective qui s’en voit déclenchée, puis pour finir l’action motrice et le prédicat qui en découle logiquement. Pour favoriser la compréhension de ce texte en apparence grossièrement éloigné de la tradition psychanalytique, il faut appeler ici une information simple : cette triade est accessible aux trois sujets potentiellement simultanément et non à un seul d’entre eux, ce qui réintroduit de fait la question de l’intersubjectivité au coeur même d’un processus en apparence linéairement logifiable par une logique déductive classique. La tension temporelle observée par chacun des sujets chez l’autre, après avoir émis une hypothèse sur sa propre couleur est ensuite décrite comme une condition d’accès à la vérité de ce sophisme en tant même que référence temporalisée à un autre.

Ces trois moments sont donc les suivants :

1) A être en face de deux noirs, on sait qu’on est un blanc ;

2) Si j’étais un noir, les deux blancs ne tarderaient pas à se reconnaître comme blancs ;

3) Je me hâte de m’affirmer blanc pour que les deux autres blancs potentiels, s’apercevant de mon temps d’observation, ne soient pas plus rapides que moi à se qualifier de blancs

Lacan s’empare ensuite du fait que ce n’est pas la hâte et donc le déplacement des sujets vers la porte qui permet à chacun de conclure, mais au contraire leur station. La hâte comme critère kantien de révélation de la spatialité et de canevas de succession d’évènements concaténés en positif les uns aux autres se voit reléguée à la contrée de la logique classique et non à celle relative à « son nouveau sophisme » de sous-titre. Si le temps linéaire est traditionnellement facilement critiquable en clinique psychanalytique, l’appréhension spatiale du procès logique ne tient selon l’auteur pas non plus à ce moment du texte, selon une argumentation sauf erreur de ma part seulement liée à l’assimilation du mouvement positif des corps, absent lors des « motions suspendues » dans l’espace. La critique de la notion de spatialité psychique pose alors problème au regard de l’inclination lacanienne pour la topologie, sauf à considérer cette dernière comme seulement didactique mais non réelle, alors que pourtant issue d’une volonté de coller au symbolique précisément par le symbole mathématique. La démonstration augustinienne du temps manifestée certes sur le plan imaginaire comme une distension de l’âme confirme en ce qui me concerne ce problème du texte.

Le texte se conclue alors sous la forme d’un élargissement à des questions de psychologie collective, ceci par une série de trois propositions atypiques de définition de l’homme rendues possibles par les bornes du cheminement subjectif et comportemental des prisonniers

1) A défaut de savoir ce qu’est un homme, ce dernier sait ce qui n’en est pas

2) Les hommes ne peuvent se reconnaître hommes que par leurs liens réciproques

3) Je dois m’affirmer être un homme par l’acte de peur d’être qualifié de ne pas en être un

Ensuite, et de manière a première vue déconcertante, le mouvement du texte maximalise ses possibilités d’universalisation métamorales en proposant d’associer les évènements historiques et éthiques relatifs à la seconde guerre mondiale non encore terminée avec l’émergence dans le jeu décrit ici d’un Je potentiellement absolu comme critère d’élection au sein de l’humanité comme mentionné immédiatement au-dessus.

Avant d’évoquer ce dernier point, dont l’importance au regard du cours de l’année est réelle, je tenterai de m’appuyer sur les caractéristiques conceptuelles générales du texte dans leur rapport aux mathématiques puis à la logique hégélienne pour essayer de préciser la « localisation » de l’oeuvre générale de Lacan dans le continuum subjectivo-logiciste s’il est permis un tel néologisme.

4. Rapport de Lacan aux mathématiques

L’élaboration de l’épistémologie freudienne a été bien décrite dans sa biographie par E. Jones, par le saut conceptuel que Freud réalise sans transition continue entre son activité de neurologue (voire de neurochimiste) et celle de psychanalyste, en appliquant somme toute des concepts réductionnistes au moins indirectement issus de la Méthode cartésienne non plus à un objet matériel, mais à un sujet vivant complexe dont il convient comme le propose d’ailleurs Hegel en faisant appel à la force de l’entendement en vue du découplage des énergies l’animant en éléments rendus alors inertes et donc objectivables. Ceci en s’appuyant sur la parole comme médium vers ce sujet, et aussi sur le symptôme corporel.

Lacan tente, lui, d’accomplir ce que Freud aurait laissé d’intraité en élevant non plus la parole au sens seulement à la fois profond et spontané de son terme, mais le langage à son intimité structurale, cette fois accessible pourrait-on dire sans compétence propre en psychologie, au rang de vérité . Non content de considérer les tropes du langage comme informateurs essentiels sur le sujet énonçant par leur ratages de facto métaphoriques (dans le cas de la névrose au moins), il annonce que l’inconscient n’a rien de cryptique et que tout est donné par le langage, n’en déplaise aux adeptes de la « psychologie des profondeurs » qui selon lui investissent à tort la part de la reconnaissance du mystère a priori dans la pertinence de la cure - en somme un procès sans bien de règles contre une forme moderne de docte ignorance cusaine qui à mon sens ne serait en rien incompatible avec le fait que l’effet de vérité et non celle-ci, serait seul accessible .

Le second élément spécifiquement représentatif de l’épistémologie lacanienne est illustré par son rapport aux mathématiques. Cette dépendance aux mathématiques procède bien d’une fidélité au cartésianisme objectif, nommément celui de la Dioptrique, et fait donc le postulat que le psychisme est cartographiable de manière topologique par la géométrie euclidienne. Il implique l’aide d’un symbolisme issu de la tradition mathématique ou même néoformé par Lacan lui-même et l’application énergétique possible de cette approche par l’emploi d’opérations scalaires appliquées à ces topologies. Cette filiation lacanienne au cartésianisme objectif est aussi compatible avec le cartésianisme subjectif du doute en tant que moment fondateur d’un sujet-effet-naissant de la pensée consécutive à ce doute , en quête de certitude objective. La nécessité d’objectivité qui échoirait au thérapeute répondant à cette quête alors que la reconnaissance de la subjectivité du patient qui serait imposée à ce même thérapeute et donc la suspension du jugement qui en découlerait seraient les deux conditions d’une épistémologie lacanienne accomplie. Même si l’assiduité avec laquelle Lacan semble avoir étudié Hegel est discutée, le respect que voue Hegel à Descartes serait donc compatible avec l’influence que l’on prête au premier au sein de l’oeuvre de Lacan. En effet, un souci d’objectivité associé au respect d’une subjectivité comme moment d’accouchement d’une certitude sensible, lui-même préalable à l’apparition d’une raison vivante est non seulement éthique, mais sur un plan plus fouillé, scientifique, puisque respectueux de l’intégralité des moments d’évolution du sujet . De manière plus décisive au regard d’un critère de scientificité, par exemple poppérien, il est communicable à un autre. Peut-être pourrait-on amener la notion selon laquelle l’objet dont il est question ne saurait être façonné de manière accomplie que lorsque placé entre deux sujets - entendus parlants.

De ce point de vue, même si les mathématiques sont critiquées par Hegel pour leur capacité régalienne à fixer la processualité de la substance et donc à nier la vie via l’investissement du quantum, l’usage qu’en fait Lacan sous une forme d’ailleurs plus topologique qu’algébrique ou analytique fonctionnelle ne saurait confirmer cette critique hégélienne. Comme Heidegger le montre dans Etre et Temps, l’être humain, au sens adjectif, serait du temps ramené à lui autant que celui-là en aie le pouvoir . Faire donc le postulat que les structures inconscientes, ayant acquis leurs limites dialectiques dès les tout premiers stades de l’ontogénèse, aient d’autant plus à voir avec le bras intemporel, Parménidien, de l’être - et la stabilité de la topologie - qu’ils sont précisément précoces, est tautologique mais en effet pas illogique.

Bien que le texte ne soit pas directement relié aux mathématiques sous leur forme si je puis dire déployée, il prétend user d’un mode de pensée computationnel, base de l’arithmétique puisque articulant le 0 et le 1, c’est-à-dire le néant et le tout, tous deux structurés autour du principe booléen de non contradiction et échappant à la temporalité , pour étonnamment nous faire approcher le temps de l’intersubjectivité, selon son auteur . L’intersubjectivité abordée ici serait la forme la plus tendue et existentiellement incarnée, contrainte, concrète, du temps. En cela, le document propose une didactique de la temporalité subjective, c’est-à-dire de résistance et en même temps d’altération réciproque vis-à-vis d’un autre, proposée par l’approche logiciste puisque cette dernière possède via l’exposition des conditions de complication subjectivée de la résolution binaire d’un problème la possibilité malicieuse de faire passer le sujet par le doute actif et donc de le construire en tant que tel, avant de lui permettre d’incarner, de concevoir, une solution non plus alors laissée compliquée mais expliquée. Le jeu du Temps logique est de surcroit ainsi construit qu’aucune conclusion sur le statut blanc ou noir des disques n’est accessible sans observation de l’autre, et de manière plus étrange sans assumation complète (jusqu’à se présenter au directeur de la prison pour lui proposer un raisonnement cohérent) des conséquences de l’hypothèse préférée, qu’elle soit blanche ou noire. Une telle critique de la linéarité est déjà fondatrice de la logique hégélienne, dès le stade de l’accession de l’être à sa propre vérité par sa suppression dans l’essence, qui devient alors originaire .

Pareillement, il est possible d’intuiter comme plusieurs fois proposé par l’auteur que le temps nécessaire à la résolution de la question pour chaque sujet n’a plus seulement à voir avec le temps au sens vulgaire tel que dénoncé par MH et que la physique moderne subdivise en millionièmes de seconde, sous une forme qui ne concerne plus l’homme qu’en tant qu’il lui échappe . En plus d’éprouver l’aiguillon des conséquences du doute et du devancement possible par autrui, en effet, ce temps est aussi devenu compatible avec le titre du document, Le temps logique dans son acception hégélienne. Il est bien celui d’un sujet manifestant de manière non discursive sa vérité par son doute, sa négativité.

A d’autres détours de son parcours, Lacan dit que « la formalisation mathématique est notre but et notre idéal » . Lacan chérit la symbolisation mathématique, qu’elle soit algébrique ou topologique (le tore de Carnap, la bande de Moebius qui vient décourager toute tentative a priori triomphante de délimiter un intérieur et un extérieur, et bien sûr, parmi d’autres, le noeud borroméen en sont des exemples). Les symboles semblent plus adéquats à représenter le désir et l’inconscient, que ne l’est le langage ordinaire. Les signifiants mathématiques y sont la réalité même de leur expression et ils sont par là limités par leurs particularismes respectifs : « Le signifiant [mathématique] se passe de toute réflexion, fut-ce des moins réflexives, pour exercer des regroupements non douteux dans les significations qui asservissent le sujet » . A l’aune de cette phrase et d’autres, on peut d’ailleurs émettre l’hypothèse que l’impression de parataxie que l’on peut ressentir en lisant Lacan serait peut-être aussi due à la juxtaposition de blocs grammaticaux quasi autonomisés, analogues aux membres, aux mathèmes, d’une équation qui parvient à faire unité de sens par sa liaison au reste de la phrase. A l’instar des symboles mathématiques, ce mode d’expression favoriserait-il la mise de côté des fonctions fantasmatiques de l’interprète . La primauté lacanienne accordée au symbolique impliquerait donc le symbole mathématique lui-même, littéralement, mais aux dépens de la lettre. Ceci n’est pas sans rappeler l’économie psychique intime de chacun des trois sujets du texte dans leur adéquation avec leurs autres, qui pourtant paraissent trois moments hypostasiés d’une nécessité extérieure (se débarrasser d’un prisonnier) dont ils ne sont que la genèse vivante logifiée c’est-à-dire des moments, des limites, en eux-mêmes par leur être-autre, qu’en effet la bande de Moebius vient illustrer sur le plan imaginaire. Quelques années plus tard, dans un texte évoquant la situation de la psychanalyse en 1956, Lacan assume encore cette conviction en assénant que « le subjectif n’est pas la valeur de sentiment avec quoi on le confond: les lois de l’intersubjectivité sont mathématiques ».

5. Logicisme lacanien et subjectivité : essai de clarification

Comment dans ce contexte clarifier les orientations lacaniennes entre l’attrait de l’auteur pour le logicisme, encore manifesté dans ce texte, et l’impératif subjectiviste psychanalytique ? Si le logicisme semble directement répondre à l’appel de la scientificité, il n’en reste pas moins que le terme de science est bisémique depuis longtemps : entre autres Paul de Tarse, Cuse , et Hegel avec le sous-titre de Science de l’Expérience de la Conscience et le titre de Science de la Logique nous rappellent que leur science est en souci d’une noétique générale du sujet humain en tant que point focal de toutes choses et non seulement à une encyclopédie à dominante donc objectaliste. En cela, le sujet de Lacan est le sujet de la science dans son acception deux fois double, à la fois en premier lieu hégélienne critique de la Méthode cartésienne et cartésienne, et en second lieu à la fois cartésienne objective inspirée par la Dioptrique et cartésienne subjective des Méditations. Ceci en tant que (i) sujet processuel fini d’une raison infinie qui tente de se dire, (ii) en tant que sujet du doute en proie à la recherche d’une certitude qui fait effet de vérité, et aussi (iii) en tant que produit symptomatique de la conception technique du monde qui vient arracher le Dasein à son authenticité pour l’évaluer sur le seul critère d’utilité ou d’inutilité stratégique à l’action imposée par un autre . Bien que le texte utilise à deux niveaux de problématiques très distincts - l’attribution de vils disques colorés aux personnages et le conditionnement apparent de leur libération éventuelle au sortir d’une époque historique funeste - une approche logiciste, objectivante, apparemment violente, pour animer ces trois sujets prisonniers, il ne faut à mon sens pas sous-estimer cette facétie didactique apparente dans le champ épistémique. Lacan aurait certes pu user d’un scénario plus léger: proposer à l’un des trois agriculteurs d’une commune de cultiver le fruit de leur choix sur une parcelle qui leur est confiée par la municipalité sous réserve qu’il soit le premier à déduire du fruit imprimé sur la chemise de son collègue quel est celui qu’il porte. Mais le rapport de la question de la condition du sujet à la liberté qui est le souci de dernière analyse de toute éthique métaphysique et auquel la psychanalyse tente de répondre avec ses attendus à elle en aurait été affaibli. La présence des disques blancs et noirs au sein de ce texte est davantage à mon sens à mettre au compte du tropisme traditionnel de Lacan pour des objets à connotation probabilistes, d’une volonté de rigueur didactique faisant le pari que la pureté théorique de la problématique sera supérieure dans ce contexte, que d’une espièglerie visant à intimider et déstabiliser son auditoire dont il raille dans le texte la confusion malgré le caractère puissamment aventureux de certains esprits de son « collège intime ».

Ce tourbillon hégéliano-logiciste serré mène donc le point de résolution de l’adossement polémique entre discours philosophique et dépendance supposée du sujet à la formalisation mathématique à un niveau maximaliste. J’aimerais proposer un modèle topologique ici pour tenter d’en illustrer la nature dans le système lacanien (qui en tant que considéré comme système dans sa signification grecque, ne peut être que total vis-à-vis du tout de l’étant): il s’agirait de deux édifices géologiques adossés donc de manière infinitésimalement proches, mais dont la faille qui les sépare serait de profondeur elle, au contraire, infinie - ce qui mène d’ailleurs au fait que leur fonds ne serait pas atteignable par la seule morphologie et que leur unité ne saurait être à nouveau trouvée en dernière analyse que par le langage « puisqu’il faut bien expliquer ce que l’on va faire » selon Lacan lui-même. La vérité ne serait donc que processuelle - je réintroduis Hegel dans ce raisonnement - puisqu’elle semble de manière alternée nécessiter l’emploi à la fois du formalisme et du langage, forme déjà scientificisée, concrétionnée, en aval de la parole pour progresser dans la connaissance, si tant est que dans un héritage métaphysique qui saurait donner un horizon à la psychanalyse en la limitant nous restions soucieux de la totalité systématique. En effet, si Hegel, lui, critique l’usage du langage comme barrière d’accès aux déterminations pures de la pensée pourtant seulement accessible par celui-ci, il ne critique pas le langage en soi .

Serions-nous à même d’identifier un système assez logifié pour être « toléré » par Lacan, c’est-à-dire usant de termes suffisamment proches des structures fondamentales, topologiques pour lui, de l’être du sujet, tout en restant ancré au domaine du langage pour y retrouver notre liberté, et non la déléguer à l’autonomie mathématique dont Lacan dit de manière déconcertante qu’elle n’est en rien liée à la pensée , donc à l’homme ? Nous pourrions dans ce contexte hésiter entre des possibilités heideggériennes et hégéliennes, car et l’un et l’autre tentent en effet d’en approcher la vérité, soit (i) de manière directe, en soi pour Heidegger via la considération de la topologie du sujet en tant que Dasein, rassemblant en son authenticité le temps, soit (ii) sous une forme processuelle se dévoilant progressivement en tant que concours à la genèse effective de l’Idée, union manifestée du subjectif et de l’objectif chez Hegel. La question se complique de manière plus tendue encore ici à mes yeux. Si Heidegger écarte tout rapport authentique du Dasein à la subjectivité qu’il appréhende comme représentante de ses demandes particularistes voire de la volonté de puissance tant que l’angoisse ne le révèle pas dans sa vérité propre . A l’inverse, Hegel, lui dans la logique, temporalise de manière permanente l’économie du sujet, en amenant certes que la progression du sujet dans le temps sociétal existe, mais qu’elle ne serait descriptible que par un rapport à l’avènement de l’Idée, au bien, alors que ses moments internes (être, essence, et concept) ne seraient pas séparables dans son en-soi propre. Certes Hegel différencie le temps et l’histoire , et cette distinction me semble confirmer que la saynète évoque bien le temps du sujet et non son accès à l’histoire conçue, sinon au moment même de se confier au directeur de la prison pour explication de son cheminement, et encore d’une manière restreinte à la problématique du jeu lui-même.

Cette problématique semble pour cette raison dans un premier temps plus adéquate à un éclairage à la fois logique et langagier du processus logico-subjectif du texte. Non seulement chaque prisonnier parcours en son psychisme propre les trois moments de la logique: il observe ses compagnons via un raisonnement inconsciemment préconçu, décrit comme immédiat, en commençant par « si j’étais en face de deux noirs, je serais un blanc », c’est-à-dire en s’assignant un être conditionnel, en poursuivant ensuite sur le mode de l’essence, liée à l’être-autre sans pour autant accéder à l’effectivité « Si j’étais un noir, les deux autres ne tarderaient pas à se reconnaître comme blancs », pour finalement, par une « désubjectivation », une actualisation d’une réserve de potentialisation comme Lupasco pourrait le proposer sous une forme dialectico-énergétique cousine de l’approche hégélienne mais physiciste se dire « Je me hâte de m’affirmer blanc pour que les deux autres blancs potentiels, s’apercevant de mon temps d’observation, ne soient pas plus rapides que moi à se qualifier de blancs », c’est-à-dire ayant conçu et incarné subjectivement sa vérité. Comme le dit l’auteur dans le texte, en parlant bien « d’une genèse logique du Je » et d’une « désubjectivation » en vue de l’objectivation de ce sujet par lui-même comme condition de cheminement vers la liberté - à appréhender au sens éthico-noétique mais aussi au sens immédiat de sa place dans le drame de cette narration. Cette linéarisation est nécessaire à l’exposition de ces notions, mais comme classiquement connu au sein de la Logique, chacun des stades porte les trois autres. Il n’est pas possible de développer ceci ici.

Ce scénario est à mon sens compatible avec l’éthique à la fois métamorale et métaphysique hégélienne, puisque le passage à l’acte sur des bases cognitives encore non assurées quant à sa couleur propre d’un personnage ne fera que révéler aux autres leur vérité propre. Je paraphrase le texte de Lacan (Ecrits, page 212): Si nous apparaissons seuls a priori, dans cette course à la vérité, il n’est possible d’atteindre celle-ci que parce que tous les autres l’auront atteinte. Si Lacan a en effet été considéré comme au moins indirectement influencé par Hegel via les cours de Kojève, il est possible que la réfraction de cette influence dans un système lacanien déjà constitué ait pu concourir à délinéariser tout autant que déspatialiser le temps du sujet tel qu’évoqué dans ce texte, voire, d’une manière plus générale, à structurer l’intuition lacanienne possible d’une impossibilité d’approche du temps du sujet autrement que par une alternance tendue entre la verticale temporelle de l’objet qui viendrait mordre dans la substance, jouer le rôle du phallus, et l’horizontale de la processualité du sujet qui est cette substance .

6. Conclusion

Comme le rappelle Vieillard-Baron, le temps n’est pas un problème philosophique, il est le grand problème de toute philosophie . Si l’on fait l’hypothèse de considérer la psychanalyse comme une philosophie en acte en tant que son souci thérapeutique est aiguillonné comme dit plus haut par le problème de l’accession à la liberté - questions à reprendre selon de nombreux chemins critiques possibles eux aussi, la question du temps en tant que monstrative du sujet vient structurer de manière latente les conceptualisations psychanalytiques. Si la psychanalyse est la dernière-née et la plus littéralement humaine des philosophies occidentales, la question de son épistémologie sous-jacente au regard de son statut d’héritière d’une filiation de pensée impliquera vraisemblablement la temporalité d’une manière finalement que le kantisme aura déjà reconnue comme forme à priori de la sensibilité, c’est-à-dire fondement subjectif d’un problème.

Du fait de la rigidité scientifique du déroulé logique de la pose, du développement et du dénouement du jeu relaté dans ce texte, il est difficile de le critiquer en ayant eu l’assurance d’avoir saisi l’intégralité des prolongements que peut susciter chacune de ses étapes, encore une fois du fait de l’intrication des données relatives à une distorsion à la fois spatiale et chronologique du sujet. La manière dont Lacan parle de « tension temporelle » et de décharge sous forme de « désubjectivation », est à mon sens adéquatement et rigoureusement décrite par Augustin d’Hippone en tant que distension de l’âme, sans qu’il n’en reconnaisse l’apport. L’âme de la psychanalyse n’est plus seulement la res cogitans punctiforme de Descartes, mais bien une incarnation du point via la ligne et le plan voire le volume comme la pédagogie de Kandinsky l’approchait graphiquement . La coexistence d’un système de topologie psychique aux côtés des systèmes métaphysiques pose bien sûr un problème logique eu égard à l’étymologie du terme de système. La part du logicisme peut concourir à une pénétrance précise de ces concepts, mais le liant systémique reste pour moi dans les deux cas in fine de la parole, à nouveau subjective. Pour rendre son système exhaustif, Lacan s’est-il analysé lui-même dans sa dépendance au symbolique et nous en a-t-il fait part ? Ce serait éclairant.

Si l’on accepte néanmoins de n’avoir pas saisi dans leurs conséquences épistémologiques tous les points signifiants du texte, il ressort de celui-ci qu’il manifeste avec succès le cousinage et en même temps la difficulté à lier universalité philosophique et subjectivisme psychanalytique. Ceci peut introduire la qualification du texte en tant que « nouveau sophisme » avec toute l’ambiguïté eu égard à la vérité que cette compétence rhétorique comporte chez Platon après moult débats: un sophisme qui prend la décision stratégique consciente de s’appuyer sur, et de montrer à autrui, sans cure, du possiblement faux, comme condition nécessaire et suffisante d’accession au vrai dans l’intérêt de tous et pour tous, en floutant la limite entre philosophie et sa discipline concurrente du moment.

Si selon Lacan, la psychanalyse n’a nullement pour but de dire la vérité sur la philosophie ou même sur le vrai , il n’est pas étonnant qu’il ait prôné le soutien du symbolique (du symbole mathématique donc, encore un littéralisme) comme préséant à la pensée. Ce texte déconcertant non seulement quant à l’hyper-déterminisme de son noyau scénariel qui le rend résistant à toute critique assurée que du point de vue de sa portée sociétale semble avoir fait appel aux icônes des logiciens « odieux au monde » pour des raisons plus liées à un souci épistémologico-identitaire de la personne Jacques Lacan qu’à une facétie malicieuse. De manière dialectique, à l’inverse, ce cadre sensible sera comme le dit son auteur à la toute fin du texte, à même de montrer en quoi l’accession au « je » et l’absoluité dynamique qui la définit peuvent être tout autant des conditions de possibilité de tyrannie - nous sommes en 1944 – mais aussi de salut, car un peut aussi en sauver dix mille si l’on prolonge à peu de frais un fragment d’Héraclite .

La critique de l’assertorique chez Hegel n’est que celle du prédicat plaqué de l’extérieur sur la substance du sujet qui pour assurer sa perexistence s’impose l’abstraction, l’étrangement à soi, la dissolution et sa reprise en soi, bref, son devenir . Dans le Temps logique et l’assertion de certitude anticipée, cette assertion débouche sur une construction du Je médiatisée par un moment de doute fondateur du sujet dans le texte. Lacan chute d’un point de vue hégélien en manquant de se faire ravaler par les mathématiques mais trouve sa rédemption par le sujet vivant que pédagogisent (ou même, dans d’autres textes, symbolisent) ces mêmes mathématiques et pourrait donc représenter un hégélianisme rudoyé mais relégitimé face à une société devenue entre-temps scientifique. D’où notre intérêt méfiant, mais fascinable, envers son œuvre.

Romain Parent

Soulages est un peintre à la notoriété internationale qui se découvre d'abord à travers le musée qui lui a été consacré dans sa ville natale de Rodez, magnifique réalisation d'un cabinet d'architecture catalan, RCR. Sa notoriété est fondée sur ses recherches d'une « peinture autre » qu'il a appelé outre-noir et que d'autres préfèrent intituler « noir-lumière » ainsi que sur la création des vitraux de l'abbaye de Conques. Ces trois aspects le mettent en résonance avec l'effroi de notre temps et la profondeur des mythes.

Le cabinet d'architectes RCR a conçu un musée qui s'harmonise étonnamment avec l'œuvre du peintre. Le bâtiment évite la monumentalité et les audaces tapageuses de trop de musées modernes. Il s'inscrit avec discrétion et élégance dans le site du Foirail au cœur de Rodez, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame. Les architectes ont posé quatre parallélépipèdes en porte-à-faux sur la pente qui descend vivement vers la vallée. Les volumes sont recouverts d'une superbe peau d'acier cortène dont la couleur grise et rouille se marie avec le gré rose-ocre de la cathédrale qui surplombe la ville. Une couleur qui évoque immanquablement les dégradations et l'usure du temps industriel qui a forgé les grandes villes de l'Aveyron et notre civilisation depuis le XIXe siècle. Une couleur qui n'est pas sans rappeler les broux de noix du peintre. Dans le même temps le porte-à-faux du bâtiment nous met devant un possible basculement, un vaste glissement de terrain qui emporterait les parallélépipèdes, à la manière de gigantesques rochers accrochés à leur montagne, dans les profondeurs de la vallée aveyronnaise. Surprise totale, à l'intérieur RCR a inversé les codes dominants de la muséologie depuis 50 ans : les salles qui accueillent les toiles « outre-noir » ne sont ni blanches, ni particulièrement lumineuses. Bien au contraire les architectes ont privilégié des revêtements anthracites et sombres, sans lumière zénithale, comme pour faire « L'éloge de l'ombre » à la manière de J.Tanizaki. Dans cet inhabituel écrin les toiles vivent leur vie de lumière. Étrange paradoxe.

Né le 24 décembre 1919, Pierre Soulages est mort en octobre 2022. Évènement rarissime, il a eu droit à un hommage national dans la cour du Louvre à l'égal de Georges Braque et Marc Chagall. Dans les premières périodes de sa vie artistique, Soulages a beaucoup peint et gravé en utilisant des couleurs sombres, noirs et brun, parfois assorties de touches bleue ou rouge. Il est proche alors de Hans Hartung. C'est à l'hiver 1979 que sa recherche picturale bascule. Découragé par une toile sur laquelle il a travaillé des heures avec son pot de couleur noir, il se convainc que « je suis en train de faire autre chose » et il va se coucher. Le lendemain, « je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir mais avec la lumière reflétée par le noir ». « Le noir avait tout envahi, à tel point que c'était comme s'il n'existait plus ». Une quête au-delà du noir. On ne sera pas étonné que Pierre Soulages soit né au creux le plus obscur de l'hiver. Où est la lumière ? Que recèle l'obscur absolu ? « De chaos naquit Erèbe, l'abîme, et Nyx, la nuit toute noire. De Nuit naquit Feu d'en-haut et Héméra, Lumière du jour. » (Hésiode, la Théogonie).

Quand l'on pénètre dans les salles conçues pour accueillir les « outre-noirs », le visiteur est pris par un recueillement presque cryptique et aussi une réelle désorientation, voire désappointement : œuvres étranges, monocolores, sombres assurément mais striées où la dense matière picturale est creusée, sillonnée, scarifiées ne laissant rien surgir sinon une monochromie ennuyeuse et répétitive. Les toiles, au premier abord, toutes se ressemblent. Il faut revenir à cette étrange recherche même si c'est pour l'amour d'un bâtiment dépouillé, plein de détails et de rigueur technique, ce qui n'est pas sans rapport avec les expériences picturales et verrières de Soulages . Là, au milieu des salles, dans la pénombre, le regard se met à fouiller les outre-noirs tout à la fois lassants, séduisants et mystérieux. Le visiteur doit bouger, se déplacer d'une œuvre à l'autre mais surtout s'éloigner, se rapprocher ou s'écarter devant une même toile. Advient alors un improbable : parmi les sillons horizontaux ou diagonaux s'anime un reflet changeant jouet de l'éclairage et de notre œil , un reflet qui anime la toile et y dévoile ce que Soulages appelle « une lumière picturale ». « Dès cette époque (l'enfance) ce n'est pas le noir qui comptait pour moi mais le blanc et plus précisément la lumière ». De la matière la plus opaque jaillit une lumière dansante. La mythologie ré-inventée dans le langage moderne de l'abstraction. Peut-être « une icône barbare » (Lydie Dattas).

C'est la même recherche qu'il tente quand on lui propose de réaliser les vitraux de l'abbatiale de Conques. Magnifique vaisseau de l'art roman non loin de Rodez, qui, à 14 ans, lors d'une visite de classe, détermina sa vocation artistique définitive. À nouveau il travaille sans répit la matière : de très nombreuses expériences pendant plusieurs années ininterrompues lui permettent d'inventer littéralement un vitrail blanc translucide composé de grains de verre aggloméré et de verre cristallisé. La matière donne un vitrail d'une extrême sobriété, sans coloration, et qui anime la pierre de l'édifice en lui rendant des tons et des colorations variables au gré des heures, des jours et des saisons comme les photos en font foi.

Et encore. Dans son travail, rare mais très important, de graveur il accorde au papier toute son importance : ce n'est pas pour lui un simple support mais partie intégrante de l'œuvre où la blancheur contraste avec les parties encrées. Il a utilisé diverses techniques et cependant privilégié l'aquatinte où les plaques de cuivre sont recouvertes d'acide qui attaque la matière métallique. Contrairement à d'autres artistes il laissait le liquide ronger et perforer la plaque de métal sans la graver. Les matières ici interagissent sans l'intervention de l'artiste. Au moment de l'ancrage puis du laminage par la presse la plaque laissait intacte de larges vues de papier : « le trou que j'avais fait laissait apparaître du papier blanc, mais ce n'était plus le même blanc... il paraissait encore plus blanc ».

Nous nous sommes habitués à ne voir dans la matière, les divers matériaux, que de l'inerte, bon à être modelé selon nos convenances, nos usages, nos objectifs fussent-ils artistiques. Pour Soulages au contraire la matière est le lieu même d'un dialogue répété avec la lumière qui la traverse ou y rebondit et la fait ainsi vibrer selon des lois mystérieuses et toujours changeantes. La matière capte et traduit la lumière. L'obscur est inséparable de la clarté. L'artiste est ce chercheur et ce porte-parole qui tente de le traduire.

Lydie Dattas parle de Soulages comme « du seul prophète de l'histoire de la peinture ». Il œuvre au mystère d'une rencontre. Si le mythe répond Nyx et Héméra, Soulages pour sa part arrache au goudron les traces d'une origine silencieuse inscrite dans les matériaux. Origine spirituelle. Enfant d'un ratage aussi. Or il n'y a plus de Dieu dans nos cathédrales, à Notre-Dame de Rodez comme ailleurs : il y a des touristes. La foi déserte les lieux autrefois sacrés qui ne sont plus que du patrimoine à entretenir et deviennent pour les visiteurs de jolis édifices devant lesquels on se laisse photographier. A Conques, Soulages tente une opération quasi chirurgicale, pour extraire et mettre à jour une beauté et une profondeur, un relief et une vibration qui étaient jusque-là invisibles. Ses vitraux changent notre regard sur l'antique église. Ils ont remplacé, au grand désarroi d'une partie du public, des vitraux colorés qui animaient des personnages bibliques et catéchisaient fidèles et visiteurs, coloraient les parois et la pierre, tentant d'éveiller le fidèle à la splendeur du monde et à l'actualité de l'incarnation. Désormais le discours ecclésial et théologique est remplacé par un vitrail translucide qui nous oblige à chercher dans l'observation attentive de la réfraction et de la coloration sur les piliers, les murs et les voûtes une présence qui n'est pas un simple amas de blocs agencés. Nous sommes confrontés à une œuvre, l'outre-noir, ou une situation, la nef de Sainte Foy de Conques, sans image, où plus rien ne nous guide extérieurement. Nous sommes directement face à la question de la matière : papier, plaque de cuivre, verre, pierre, peinture noire. Cette question est celle-là même de l'occident. En ce sens là nous pouvons comprendre Lydie Dattas. Peut-être pas « le seul » prophète cependant.

Enfermé dans la technique, la fabrication et l'objet, le monde humain que nous avons créé est largement dépourvu de toute vibration lumineuse, c'est-à-dire spirituelle, que Soulages tente lui de manifester. Le moment actuel, doit-on insister, témoigne de la montée de l'absurde et des ténèbres, de l'effondrement et de la mort. Aucun peuple n'est épargné. Nulle région n'est indemne. Une terrible désespérance s'abat sur les populations du monde et particulièrement la jeunesse. La question, désormais universelle, se trouve sous nos yeux : peut-on encore dans l'Erèbe et la Nuit actuelle faire surgir le Jour ? De l'absurde et de l'informe peut-on voir émerger une nouvelle conscience ? Du noir de la toile peut-on faire surgir une lumière : un « noir-lumière » ?

Après avoir affirmé que nous entrions dans « la fin de l'abondance », Emmanuel Macron appelle les français à la sobriété énergétique.

Malgré la modification des données moléculaires et hospitalières de la pandémie depuis début 2022, le positionnement épistémologique retenu face au virus est plutôt inchangé. Je propose ici un dévoilement interprétatif de la portée médicale du variant Omicron ainsi que de son origine africaine.

L’époque est tentée par la quête de puissance, la brutalité, la jouissance autoritaire. Nous ne nous en étonnons même plus sauf lors de quelques sauvages répressions et de meurtrières invasions. Dans la jungle du monde pour vivre et survivre il faut oublier nos scrupules, notre douceur, notre générosité, nos hésitations pour endosser le vêtement du guerrier vainqueur et même tenir dans nos mains les armes du soldat.

Il y a aujourd’hui une augmentation importante d’enfants adressés chez l’orthophoniste pour des troubles « dyslexiques ».

Le concept de vaccination précipite régulièrement des affrontements structurés par deux conceptions du monde opposées. La pandémie et l’usage discutable du concept de "vagues virales" successives permettent d’en proposer une analyse unitaire, peut-être plus fédérative qu’en temps ordinaire.

Il semblerait que la modernité veuille faire table rase des acquis du passé surtout quand ces acquis nous remettent sérieusement en question. Dans cette perspective Freud reste un grand empêcheur de penser en rond. En tant que psychanalyste je reste un défenseur des apports de ce génie en particulier pour sa découverte majeure du rôle de l’ics dans la psyché humaine qui détermine nos paroles et nos actes au détriment de notre raison.

Un virus nommé SRAS Cov2 est entré sur la grande scène du monde depuis quelques semaines.

- Que nous dit-il ?

- Que nous apprend-il ?

- Pourquoi est-il aussi pathogène ?

- Pourquoi déclenche-t-il des réactions aussi fortes que le confinement ?

Congrès 2017 à Paris le 8 octobre 2017

Congrès 2015 à Paris le 12 avril 2015

Congrès 2011 à Paris le 3 avril 2011